El día que los médicos quisieron prohibir las máquinas de coser por temor a que las mujeres se masturbaran con ellas

Decía Rachel Maines en su libro The Technology of Orgasm que la Revolución Industrial le dio a las mujeres el poder de la privacidad en sus propios hogares. Maines hablaba del vibrador pero mucho antes la historia le tenía preparada una broma macabra a las mujeres: las máquinas de coser como elemento orgásmico.

¿Cómo puede convertirse una máquina de coser en un objeto para dar placer sexual? La respuesta tiene mucho que ver con la posición de la mujer en la sociedad hace no tanto. Eso y la figura dominante del hombre sobre los procesos sexuales femeninos y su propio cuerpo, un cóctel que logró crear un debate en torno a estas máquinas como elemento de placer… en el lugar de trabajo.

Primero fue la máquina de coser

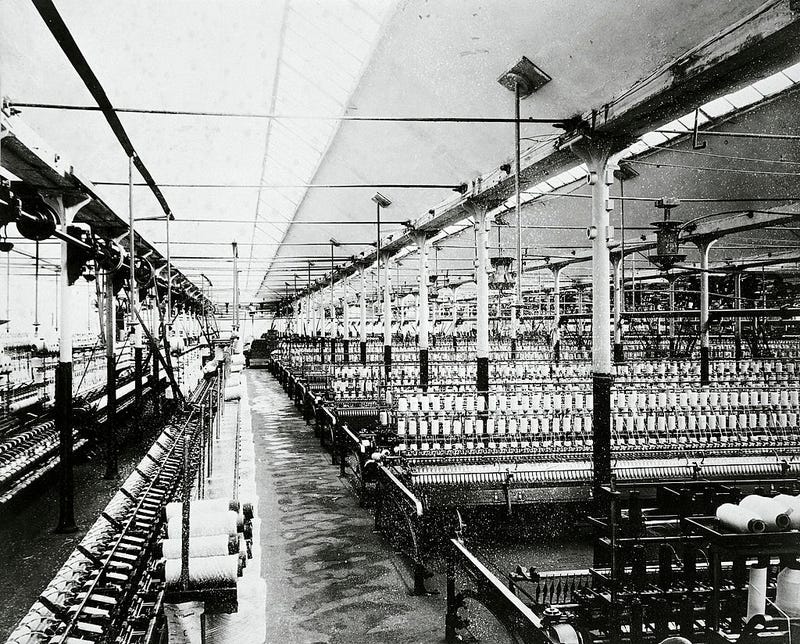

Puede que jamás te lo hayas planteado pero antes de la irrupción de las máquinas de coser toda la ropa se hacía a mano. Y no hablamos de la Edad Media, hablamos del siglo XIX. Párate a pensarlo un segundo: las camisas, los pantalones, la ropa interior, los abrigos, gorros… todo a mano y en gigantescas cantidades para intentar abarcar al mayor número de personas.

Obviamente eso significaba que muchas personas estuvieran trabajando en muy malas condiciones por muy poco dinero. De hecho tanto antes como hoy se produce una curiosa circunstancia; la moda, ese concepto que se supone reflejo de una sociedad y su cultura, del avance de los tiempos, tiene muy poco que ver con la mayoría de los que la hacen posible, a menudo alejados de todo lo que supone la “moda”.

Por tanto y centrándonos en el siglo XIX, las condiciones de los trabajadores del textil en Europa y Estados Unidos eran bastantes sombrías: hombres, mujeres y niños de las clases bajas corriendo diariamente el riesgo a sufrir lesiones en extenuantes jornadas de trabajo por un salario irrisorio.

No todo fue malo. Por ejemplo el auge textil supuso una auténtica liberación para la mujer, quienes pasaron a abandonar el hogar y unirse a la mano de obra. Aunque si algo cambió realmente esta etapa de la mujer trabajadora en el sector, eso fue sin duda la aparición de la máquina de coser.

La razón es muy sencilla: aquella máquina le iba a facilitar el trabajo, a ser más eficientes mientras demostraban a los ojos del hombre del siglo XIX que eran capaces de manejar maquinaria compleja. Porque aunque suene bochornoso, en aquellos tiempos debían demostrarlo.

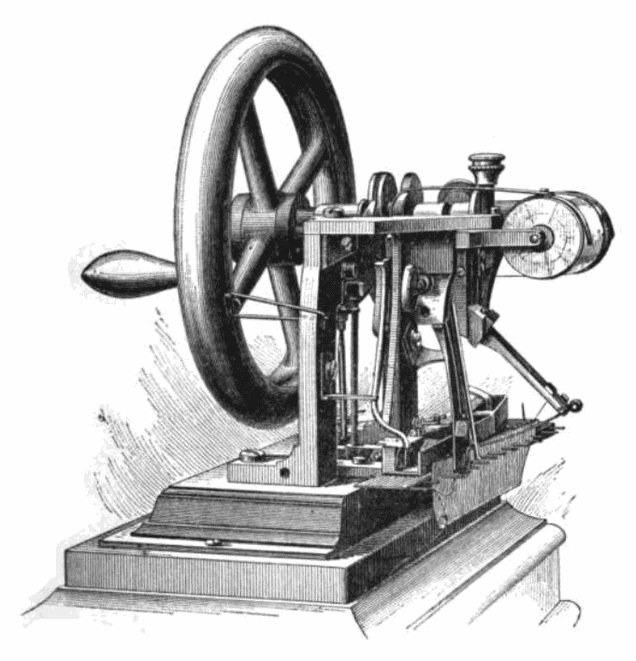

Y todo gracias a un tipo llamado Elias Howe. Elias fue un inventor de Massachussets que había trabajado de aprendiz en una fábrica textil en 1835. Tras el cierre de la fábrica se muda a Cambridge para trabajar como mecánico, espacio donde se especializa en la fabricación de instrumentos de precisión como los cronómetros. En septiembre de 1846 Howe consigue la primera patente de una máquina de coser, y aunque existe controversia en cuanto a quién la inventó, la historia le tiene como el pionero en la creación de la máquina.

Lo cierto es que Howe había pensado que debía existir otra forma de hacer ropa. Y vaya si la había. Su invento pasó a producirse en masa y revolucionó rápidamente la producción de ropa (y la vida de las mujeres).

La mujer y los usos de una máquina de coser

La década siguiente a la invención de Howe fue un tiempo de grandes mejoras en la máquina. Al inventor le siguieron otros como Isaac Singer, cuyo apellido se convirtió en la compañía más reconocida del mercado. Con ellos llegó el auge de una nueva industria de máquinas de coser que comenzó a venderse por millones junto a la aparición de decenas de nuevos fabricantes.

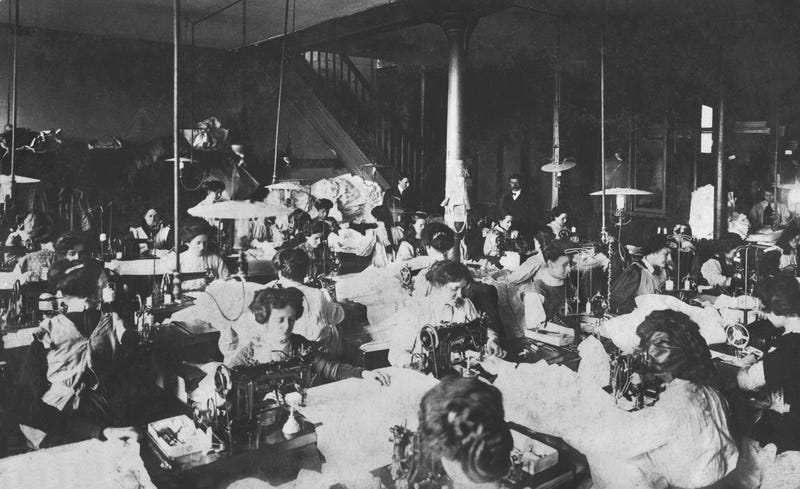

El primer beneficiado fue el sector textil y las fábricas de costura, las mismas que hasta hace poco debían de trabajar a mano. La mujer se liberaba de la esclavitud de la aguja. La máquina de coser personificaba una nueva era que hacía más fácil la vida de la mujer.

Tanto, que para algunos esa felicidad resultó ser excesiva.

Ocurre que la tecnología había facilitado el trabajo, pero también había traído nuevos problemas a sus vidas. Muchas se quejaban de dolencias como la fatiga, dolores de espalda por la nueva posición en los puestos de trabajo e incluso hemorragias. ¿Qué ocurrió? Que algunos médicos, todos hombres de las compañías, se pusieron de acuerdo en el diagnóstico de tales dolencias.

No eran las largas jornadas de trabajo, tampoco el ritmo de producción o las condiciones de las fábricas. La razón de que las mujeres estuvieran fatigadas era la masturbación femenina. Tal cual.

Aunque suene a broma, lo cierto es que los médicos diagnosticaron una “estimulación excesiva”, síntoma en última instancia de los problemas de salud que sufrían. Para que nos entendamos, el debate que habían abierto los doctores giraba en torno al posible mal uso de las máquinas, ya que del bombeo rítmico de los muslos resultaba una excitación sexual. En definitiva: a la vista de aquellos tipos las mujeres estaban estimulándose con las máquinas.

Hasta mediados del siglo XIX la histeria femenina era una enfermedad diagnosticada en la medicina occidental. En la misma metían en el mismo saco al insomnio, los desfallecimientos, dolores de cabeza, pesadez abdominal o los espasmos musculares.

A las mujeres que diagnosticaban con la enfermedad les decían que debían recibir un tratamiento conocido como “masaje pélvico” (estimulación manual de los genitales de la mujer) hasta llegar al orgasmo. Dicho de otra forma, hubo un tiempo donde se consideraba el deseo sexual de las mujeres como una enfermedad. Dicen que gracias a esta enfermedad Freud comenzó a descubrir el inconsciente (y que fue el principio del psicoanálisis). Incluso por el camino nació el primer vibrador mecánico (1870) con la intención de proporcionar dichos masajes.

Por tanto y en el contexto de la historia, mientras que había médicos que prescribían dosis de vibración para aliviar los síntomas, los ejecutivos de la industria textil y los médicos que formaban parte de cada compañía trataban de poner freno a este supuesto estimulante en el que se habían convertido las máquinas de coser.

Según el doctor Langdon Down (el mismo que describió el síndrome que lleva su apellido), quién había sido contratado por una de las compañías, la culpa se encontraba en el pedal. Al accionarlo provocaba un flujo excesivo de sangre en las regiones inferiores que acababa provocando la estimulación. Down aseguraba que podían llegar hasta el orgasmo.

Quizás más triste que la propia aseveración del doctor era que detrás de todo estaba la moral de la época. Los médicos veían que aquella máquina tenía la capacidad de amenazar la salud física de las mujeres y su salud moral, llegando a fomentar ciertos “hábitos”.

Finalmente no hubo consenso y las culpas se repartieron entre las máquinas (intrínsecamente peligrosas) y las mujeres, quienes en aquella época no sólo tuvieron que sentirse avergonzadas porque su trabajo les pudiera dar supuesto placer, sino que tuvieron que lidiar con el control que ejerció el hombre sobre su propio cuerpo durante varias décadas.